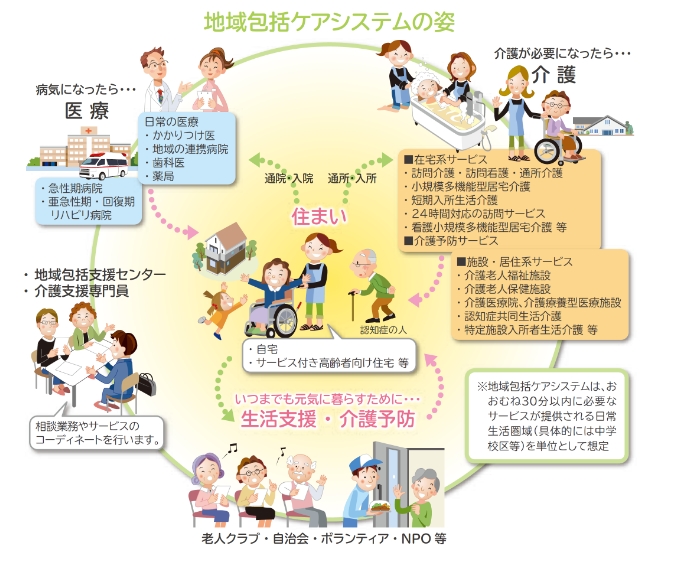

令和6年度からの介護保険制度について

地域包括ケアシステムの深化・推進

令和6年4月から実施

介護保険料が変わります

令和6年度制度改正内容

1 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されます。

〇固定用スロープ

〇歩行器(歩行車を除く)

〇単点杖(松葉づえを除く)

〇多点杖

利用者などの意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できることになります。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、貸与又は販売を選択できることについて利用者などに十分な説明を行います。また、その選択に当たっての必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況などを踏まえた提案を行います。

<貸与後>

〇福祉用具貸与事業者が、利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討します。

<販売後>

〇特定福祉用具販売事業者が、特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認します。

〇特定福祉用具販売事業者は、利用者などからの要請などに応じて、福祉用具の使用状況を確認します。また必要な場合は、使用方法の指導や修理などを行うよう努めます。

〇特定福祉用具販売事業者は、利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供します。

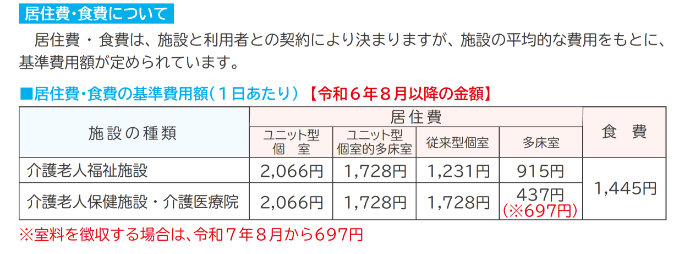

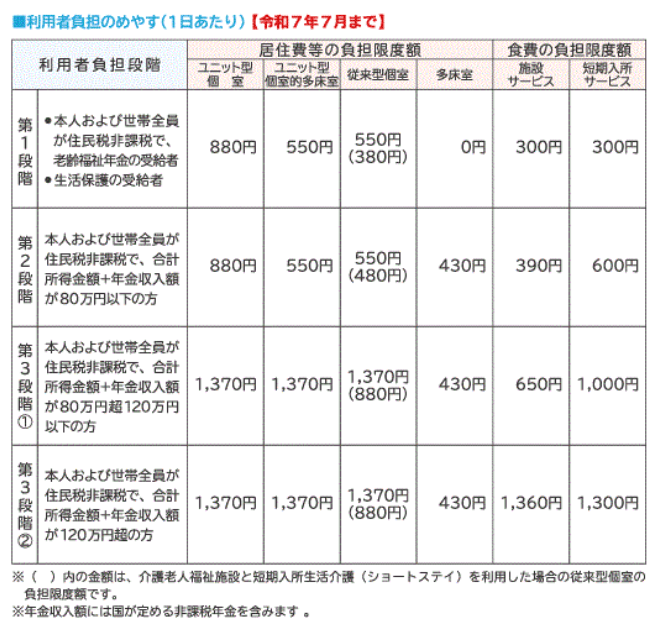

2 基準費用額(居住費)及び負担限度額の見直し(令和6年8月から)

介護保険施設及び短期入所サービスの基準費用額(居住費)が増額となります。

また、介護保険施設及び短期入所サービス利用者の食費・居住費について、利用者負担第1~第3段階②の方を対象に、所得に応じた負担限度額が設定されていますが、その負担限度額が増額となります。(利用者負担第1段階の多床室利用者については変更ありません。)

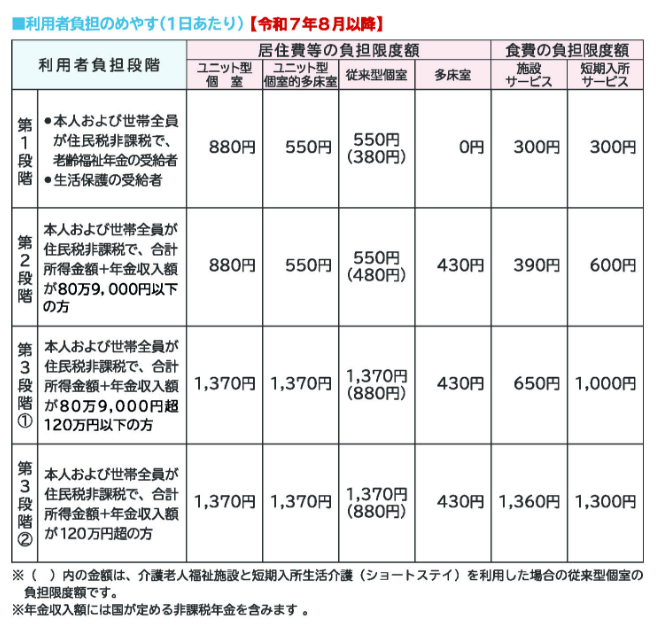

3 多床室の室料負担(令和7年8月から)

介護老人保健施設、介護医療院及び短期入所療養介護の一部の入所者について、新たに室料負担が導入されます。

〇以下の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る。)の入所者について、利用者負担が増額となります。

・「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室

・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

〇ただし、利用者負担第1~第3段階②の方は、利用者負担は増額となりません。